Wissenswertes und Geschichte Gasthaus zum Kreuz

Wissenswertes und Geschichte Gasthaus zum Kreuz

Die Liegenschaft „Kreuz“ in Seewen/SZ wird im Kantonalen Schutzinventar unter der Nummer 01.115 als „lokal“ bedeutsam und wahrscheinlich ab Jan. 2026 als „regional“ bedeutsam heraufgestuft und steht somit unter Denkmalschutz. Das «Kreuz» ist wahrscheinlich um 1653 als verputzter Fachwerkbau erbaut worden. Die Liegenschaft weist zwar keine aussergewöhnliche Ausstattung auf wie ein Herrenhaus, kann aber durchaus mit einigen exklusiven Besonderheiten und Schönheiten punkten.

Das ganze Gebäude umfasst eine Grundfläche von 45.85m Länge und 10.60m Breite.

Das riesige Dach mitsamt Schleppgauben hat eine Ausdehnung von 510m2 und ist mit alten Biberschwanzziegeln bestückt. Einzelne Fundstücke sind mit 1806 datiert.

Das grosse Gebäude wurde vermutlich von einem wohlhabenden Herrn als Bürgerhaus erbaut und blieb über mehrere Generationen im Besitz der Familie Ab-Yberg (Hauptmann Anton Ab-Yberg / Jacob Rudolf Rochus Ab-Yberg).

Das Haus besteht bis in den dritten Stock aus einem hölzernen Riegelwerk. Für den Bau wurden vorwiegend Eiche, Tanne und Fichte verbaut. Qualitativ gute Hölzer wurden bei früheren Umbauten nicht entsorgt, sondern wiederverwendet. Bei der Entkernung kamen angekohlte Balken zum Vorschein, welche vielleicht von einem anderen Haus stammten. Dieses war wohl kaum abgebrannt, wahrscheinlich gab es dort Rauchwände und somit auch stark verrauchte Deckenbalken. Eine angekohlte Rauchwand kam auch im «Sääli» hinter einem Ofen zum Vorschein. Vermutlich befand sich an diesem Ort eine offene Feuerstelle. Der grüne Ofen im Restaurant mit den schön verzierten Kacheln ist ein echter Hingucker und stand früher im Salon im 1. OG.

Um 1780 wurden im Restaurant und Sääli die kostbaren Barock-Buffets mit geschweiften Fronten und Schubladen eingebaut. Das aufwendige Schnitzwerk an den Rückwänden weist bereits auf die Louis XVI Zeit hin. Die Buffets wurden mit «Giessfässern» bestückt, wo sich der Herr des Hauses die Hände wusch, bevor er sich an den Tisch setzte. Hinter seinem Rücken «sudelten» bestimmt auch die Kinder mit den verlockenden «Giesshähnchen», jedenfalls wurden die Buffets durch austretendes Wasser beschädigt. Das alte Zinn-Giessfass mit dem Fisch im Sääli erinnert an diese Zeit.

Das Obergeschoss ist ebenfalls geschmackvoll ausgestattet. So gibt es elegante Decken Stuckaturen sowie markante, bei der Restauration vom Gipsverputz befreite sichtbare Kreuzriegel. Die Wandverkleidungen in den Zimmern mit Füllungen und Rahmen aus Fichtenholz präsentieren sich nun wieder in einem hübschen Naturton, nachdem sie restauriert und diverse Farbschichten abgelaugt wurden. Die bestehenden historischen Zimmertüren mit den profilierten Türrahmen sind ebenfalls Originale. Verdeckt unter vier darüber liegenden Böden befanden sich Fragmente der Original-Kassettenböden mit Nussbaumrahmen und Fichtenfüllungen. Sie wurden, wie die Buffets und Wandverkleidungen, demontiert, sorgsam restauriert und wieder am gleichen Ort verbaut.

Im UG waren noch vereinzelte, ca. 200 jährige Bodenplatten aus Ton vorhanden. Diese zieren heute den Weinkeller. Sehr beeindruckend sind die dicken Mauern im Keller. Die vermeintlich dickste Mauer an der Bachseite entpuppte sich bei der Sanierung als optische Täuschung. Ursprünglich wurde diese Mauer im sogenannten «Gotthard Baustil» mit auskragenden Holzbalken erstellt. Das darüber liegende Restaurant verfügte dadurch über etwas mehr Platz. Die aufsteigende Feuchtigkeit des Baches beschädigte jedoch die Balken und wusch den Kalk aus den Mauern. Wohl deshalb wurden früher einzelne Balken entfernt und die Aussenmauer mit einer dünnen Mauer verstärkt, wobei man einen breiten Hohlraum beliess. Diese Konstruktion führte, zusammen mit einem Wasserschaden im Küchenbereich, zu grossen statischen Problemen im Hauptgebäude.

Das Eindrücklichste im ganzen Gebäude ist sicherlich der «Liegende Dachstuhl» mit seiner beachtlichen Grösse. Welch herrliche Zimmermannskunst! Das Satteldach (mit Krüppelwalm im hinteren Hausteil) ist freitragend und hat auf der gesamten Länge keinerlei Stützpfosten. Bei der Restaurierung wurden die alten Balken und Verbinder mit Trockeneis vom Staub befreit und von Hand gebürstet.

Pfetten halten die zahlreichen Dachsparren zusammen, wobei interessanterweise keine tragenden Firstpfetten vorhanden sind. Die sichtbaren Bundbalken und Kopfbänder sind fast alle mit dem Beil gehauen. Diejenigen im hinteren Hausteil haben sogar dekorative, von Hand geschnitzte wellenförmige Verzierungen.

Ursprünglich führte eine Brücke vom Urmiberg her mitten durch das Haus. Die «Urmibergler» samt Ziegen kamen dadurch trockenen Fusses über die «Seewern».

Die Brücke wurde zwischenzeitlich weiter nach Süden verschoben und an der Stelle neue Toiletten eingebaut. Geblieben ist die wunderbare Hauseingangstüre mit dem attraktiv profilierten Rahmen. Die Bewohner im Kreuz waren auch für die schönen Töchter im Haus berühmt. Wohl manch Verehrer klopfte zu nächtlicher Stunde an die mächtige Eingangstür. Wegen dem ständigen Geklopfe entfernte die Mutter (Katharina Frey-Schuler) den Originalklopfer. Der wieder angebrachte Türklopfer aus der Zeit um 1700 sowie die Risse und Holzwurmlöcher im Türrahmen erzählen ihre eigene Geschichte.

Besitzer, Bewohner und ihre Tätigkeiten

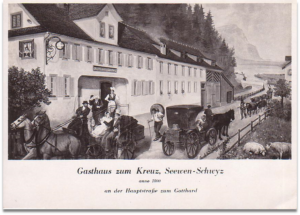

Die grosse Liegenschaft Gasthaus zum weissen Kreuz befindet sich an der alten Gotthardstrasse und war stets berühmt für seine Gastfreundschaft. Touristen aus Nah und Fern auf dem Weg von der Rigi zum Vierwaldstättersee in Richtung Süden genossen eine komfortable Unterkunft mit bequemen Betten. In der „Wirtsstube“ kehrten einfache Leute sowie auch Gäste von hohem Rang und Namen ein und wurden mit Speis und Trank bedient. Im 1. OG fand wohl manches Fest statt. Der Salon sei jedenfalls oft überfüllt gewesen.

Hier befand sich vermutlich das grosse Appartement der jeweiligen Eigentümer, ausgestattet mit schönen Wandverkleidungen und Deckenstuckaturen.

In den angrenzenden Stallungen wurde Vieh gehalten und wahrscheinlich bis zur Eröffnung der Gotthardbahn (1882) auch Pferde eingestallt. Ein Barn (Futterstelle), schiefe Wände sowie die alten Viehböden zeugen von dieser Zeit.

Dem Anschein nach hat die damalige Besitzerfamilie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen ersten grösseren Hausumbau vorgenommen. Man hat sich dannzumal auch nicht davor gescheut, tragende Wände zu entfernen, um auf jeder Etage eine Verbindung zwischen Wohn- und Hoteltrakt sowie den Stallungen zu schaffen, was die Statik des sehr grossen Gebäudes, auch wegen des nicht optimalen Baugrundes, in Mitleidenschaft gezogen hat.

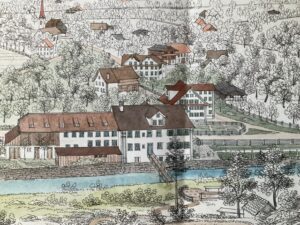

Um 1700 wurde aus Seewen ein Kurort und das «Kreuz» erlebte eine Hochblüte. Die Wirkungen von Trink- und Badekuren mit dem Wasser der Heilquellen und des Lauerzersees waren weitherum bekannt. Der damalige Besitzer, Landesfürsprech Franz Karl Ab-Egg, liess das Wasser von einem Chemielehrer am „medizinischen und technischen Institute“ in Zürich auf seine Heilwirkung hin untersuchen und verfasste 1832 eine Broschüre, in dem er Trinkkuren sowie kalte und warme Bäder empfahl. Die Kuren mit dem Eisen-, Schwefel-und Mineralienhaltigen Wasser sollen bei Magenbeschwerden, Gicht, Rheuma und allerlei Gebresten geholfen haben, sogar von gesunden Babys nach jahrelanger Kinderlosigkeit wird in der Broschüre berichtet.

Auch die nächste Generation, die Familie von Kantonsrichter Ludwig Ab-Egg, blieb mit Sohn Franz und der Tochter im «Kreuz». Die Familie überlebte 1806 die gewaltige Druckwelle mit Flut vom nahen Lauerzersee, ausgelöst durch den Bergsturz in Goldau. Die Folgen der Flut und das im nahen Bach angeschwemmte Geröll und Holz vom Unglück beschädigte die Nordwestfassade des Gebäudes sowie das daneben liegende Waschhaus. Die Fassade musste repariert und vermutlich verstärkt werden. Bei der umfassenden Sanierung 2025 wurde an besagter Fassade auch ein kleines Mäuerchen freigelegt und mit Kalkmörtel wie in der damaligen Zeit fachmännisch restauriert.

Aus einem Reisetagebucheintrag vom 19./20. August 1820, verfasst von Dorothy Wordsworth* und ihrer berühmten englischen Dichterfamilie, geht hervor, dass der Sohn des Kantonsrichters, Franz Ab-Egg, mit seiner Frau und den beiden Kindern das Kreuz als Gastwirt und Besitzer weiterführte.

Danach verliert sich die Spur der jeweiligen Hausbesitzer, bis die Liegenschaft 1910 durch einen Zwangsverkauf in den Besitz der „Schulers“, den Vorfahren der jetzigen Eigentümer, gelangte. Die Urgrosseltern Karl und Katharina Schuler-Kälin stammten mit ihren 3 Töchtern und 2 Söhnen vom Bauernhof «Schornen» in Steinen. Das «Kreuz» war damals in keinem ansehnlichen Zustand. Als die Eltern kurz hintereinander starben, übernahmen die Töchter den Betrieb. Mit Anton Frey, der 1933 Katharina, eine der schönen Töchter heiratete, kam eine Wende ins «Kreuz». Im «Sääli», wo die Familie früher ihren Wohnraum hatte, richtete Anton eine Schneiderei und Hutmacherei ein. Mit der «Haute Couture» konnte endlich das Geld erwirtschaftet werden, um das Haus ein bisschen zurecht zu machen. Antons grosse Leidenschaft war die Volksmusik. Als begeisterter Handörgeler führte er Ländlerkonzerte mit Tanzgelegenheit im «Kreuz» durch:

Bis in die 1955er Jahre existierte ein lauschiger Garten mit einer Kegelbahn und mehrere kleine Gebäuden neben dem Gasthaus, umrahmt von prächtigen Kastanienbäumen, welche später der Strasse und den heutigen Parkplätzen weichen mussten.

Anton Frey-Schuler war auch ein leidenschaftlicher Ornithologe. In den Kriegsjahren begann er mit der Zucht von Militärbrieftauben und Kanarienvögeln sowie Chinchillas, die in kleinen Kämmerchen oben im Dachgiebel gehalten wurden . Mit dem Fell der Chinchilla bestückte er die Krägen und Bordüren edler Mäntel in seiner Schneiderei. Im Hühnerhof hielt er allerlei Geflügel und Kaninchen. So kam es, dass die Hennen schliesslich im Backofen landeten und Katharina Frey die Poulet im Körbchen als Hausspezialität servierte.

Ab 1966 führte dann Sohn Toni Frey Junior mit seiner Familie den Gastbetrieb. Toni hatte ein besonderes Flair für Saucen. Zusammen mit Sternekoch René Hochstrasser, der mit ihm ebenfalls im Kreuz aufgewachsen war, tüftelten sie an einer feinen Spezialsauce, welche die Poulets im Körbchen nun perfekt ergänzte.

Danach pachtete Peter Rickenbacher den Betrieb. 2019 kündigte er die Pacht und das «Kreuz» versank in einen Dornröschenschlaf.

Seitdem die Liegenschaft 1910 in den Familienbesitz kam, wurde sie stets an die Töchter weitergereicht. So gelangte die 4. Generation zur Liegenschaft «Kreuz» und festigte mit der aufwendigen Kernsanierung 2024/2025 den Erhalt des historischen Gasthauses in die Zukunft.

Schon immer war im «Kreuz» auch Kleingewerbe untergebracht. Sogar die Poststation Seewen wurde im Haus einquartiert. 1851 errichtete man im Keller eine Bierbrauerei (deswegen fehlt vermutlich auch ein grosser Teil der Stützmauer im Keller).

Die kinderreiche Familie Litschi betrieb auch eine Schuhmacherei im Haus:

Ab den 60er Jahren eröffnete Anton Freys Schwager, Franz Schuler, im ehemaligen Stalltrakt eine Sattlerei und stellte u.a. Pferdegeschirre und Sättel her. Das Handwerk des humorvollen «Chrüüz»-Franz war weitherum bekannt und beliebt. Mit Sicheln und Stanzwerkzeugen, «Gamsbärten» und farbigen Zierstreifen fertigte er prächtige Glockenriemen aus Leder an. Auch der Geruch von entstaubtem Rosshaar für die Herstellung feiner Matratzen schwebte in der Luft. Maria Schuler, seine Schwester, führte im hinteren Teil des Hauses den ersten «Konsum» der Region (heute Coop).

Wahrscheinlich nach den Kriegsjahren erfuhr die Liegenschaft einige weitere grössere Umbauten: die ehemals niedrigen Hotelgästezimmer im hinteren Hausteil sowie der ehemalige Heustock über den Stallungen wurden (vermutlich in den 1944/45er Jahren) zu drei Wohnungen und Gewerberäumen ausgebaut. Die zwei Wohnungen oberhalb des Restaurants wurden ca. 1945 zu Gästezimmern mit Fliesswasser und Etagentoilette umfunktioniert. Sie boten dem Wirt, dem Personal, den Militaristen und Hotelgästen einfachen Komfort. Bei der umfassenden Restaurierung der Liegenschaft 2024/2025 wurden diese ehemaligen Hotelgäste- und Personalzimmer wieder rückgebaut zu zwei Wohnungen, wie es vor den 1940er Jahren war. Da der Dachstuhl nun nicht mehr zum Trocknen der Hotelwäsche benötigt wurde, konnten neu auch da zwei kleine Dachwohnungen eingebaut werden. Die wunderschönen, mehrheitlich von Hand geschlagenen und von Staub befreiten Sichtbalken bewahren das Andenken an die vergangene Zeit und geben dem Haus wieder seine ursprüngliche Würde zurück, die es vor den Verfremdungen der letzten Jahrzehnte hatte. Auch Fragmente vom alten Treppengeländer des ehemaligen Treppenhauses konnten nach der sorgsamen Restaurierung und Anpassungen an die gesetzlich erforderliche Absturzhöhe wieder verwendet werden.

Bei der Sanierung kamen auch verborgene Türchen und Durchgänge sowie kleine Fundstücke zum Vorschein und bergen viele Rätsel: waren hier die Eigentümer, Dienstboten, Pferdeknechte oder Gäste einquartiert? Wer hat die Österreichische Kronentaler Münze aus dem Jahr 1796 im Zwischenboden des Buffets versteckt? War das im Dachboden gefundene, noble Empire Teeservice aus Zinn (1780) ein Geschenk von englischen Hotelgästen? Was haben die zwei winzigen geheimnisvollen 2cm-Päckchen zu bedeuten, welche seit Jahrhunderten unter einer der vier übereinander liegenden Türschwellen schlummerten? Warum wurden alte Zeitungen konsequent verkehrt herum an die Wände tapeziert? Wie kamen die Schulhefte von 1943, das versiegelte Couvert und die fein ziselierte Fahrradklingel in ein Loch unter dem Holzboden? Wir überlassen diese Geheimnisse der Phantasie des Lesers. Ein Geheimnis ist sicher dem Glauben der Bewohner um 1780 zuzuschreiben: die im «Sääli» Buffet verborgenen Andachtsbüchlein von 1784 und Fläschchen mit Weihwasser haben das «Kreuz» vermutlich über Jahrhunderte vor Feuer und Hochwasser beschützt, so dass es mit seiner Einzigartigkeit hoffentlich auch kommenden Generationen noch Freude wird.

Quellenangaben:

- Unterlagen Familienchronik/Erzählungen/Erinnerungen der 3. Generation Schuler mit Rosemarie Wiget-Schuler, Heidi Rickenbacher-Schuler, Toni Frey

- Franz Karl Ab-Egg, Badeanzeige 1832

- Dorothy Wordsworth, Journal of a Tour on the Continent, 1820, Wordsworth Trust DCMS 90

- Denkmalpflege des Kantons Schwyz